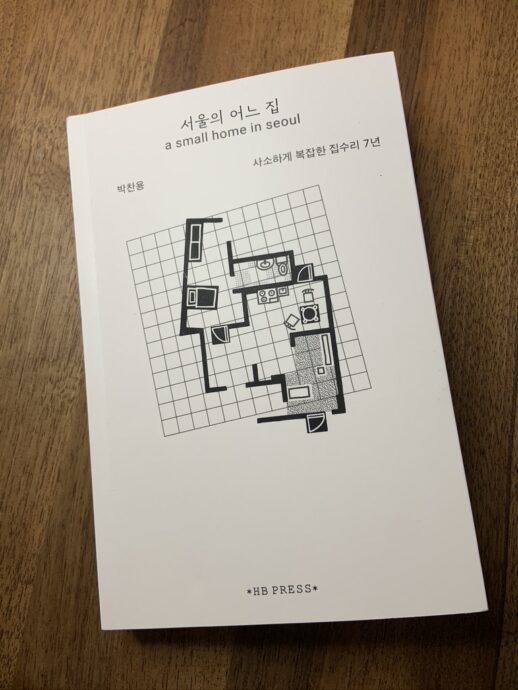

서울의 어느 집-정체성을 구현하는 지난한 과정

박찬용 에디터의 신작인데 그것도 집 이야기라니! 너무 궁금해 출간 되자마자 샀는데 워낙 겨를이 없어 못 읽고 있었다. 그러다가 오늘 아침을 먹고 비로소 책상에 앉아 펼치기 시작해 그대로 끝까지 재미있게 다 읽었다.

그가 집을 사서 장기간 수리하고 있다는 이야기를 어렴풋이 듣긴 했는데 칠 년이나 걸린 긴 프로젝트라는 사실은 몰랐다. 물론 집에 관련된 일은 어느 하나 간단한 게 없다. 이사를 자주 다닌 생활인으로서도 알고 나름 약간의 실무 경력이 있는 전공자로서도 그럭저럭 안다. 난 2019년에 가양동 아파트로 이사하면서 처음으로 간단하게 인테리어만 전공자로서 찍먹 수준으로 해보았는데 다시는 하고 싶지 않았다. 인테리어의 영역만 들어가도 공산품의 무한한 가능성이라는 블랙홀에 빠져들어 내가 원하는 것들을 찾아야 하기 때문에 과정이 상당히 지난하다. 집과 공간은 사람의 정체성이 궁극적으로 드러나는 매체이므로 원하는 대로 구현하기가 이래저래 참 쉽지 않다.

책을 쭉 읽어보니 박찬용 에디터가 겪은 과정은 건축가가 빠졌다는 차원에서 ‘디자인 빌드’와 흡사하지만 그렇다고 하나의 시공자가 과정을 관장한 것도 아니더라. 따라서 조금 미안한 마음이 들지만 ‘개고생’이라고 밖에 표현을 할 수 없을 것 같다. 나는 어느 틈새에 이런 작업을 하고 싶어 하는 또 할 수 있는 건축 실무자가 없을 것 같진 않은데, 베테랑 에디터인 그가 이걸 모르고 사람을 못 찾고 그랬을 것 같지는 않다. 그냥 상당히 덤덤하게 썼지만 세월 하나만 놓고 봐도 엄청 고생한 것 같아서 안타까운 마음에 하는 말이다. 실무에 관심이 아주 많거나 약간의 경험이 있는 건축 대학이나 대학원생을 구해서 적당한 자문을 받고 도면을 그리는 프로듀서 역할을 맡겼더라면 어땠을까?

박찬용 에디터의 전작들이 그렇듯 ‘서울의 어느 집’ 또한 그가 경험을 쌓은 잡지계의 감각을 굉장히 잘 녹여낸 훌륭한 읽을거리다. 무엇보다 나는 그가 자신만의 IP를 계속해서 발굴해 내는 능력을 정말 높이 산다. 나처럼 분야가 (본의 아니게) 정해져 있는 프리랜서 문필업자는 한편 생산에만 신경을 쓰면 된다는 장점을 안고 있는데 박찬용 에디터 같은 경우는 아무래도 그렇지 않다. 그런데 또 그건 그 나름 제약이 적고 가능성이 여러 부문에 열려 있다는 의미도 된다. 그는 이러한 점을 잘 파악하고 있고 그에 맞춰 속속들이 새롭고 흥미로운 IP와 컨텐츠를 자신의 것으로 만들고 가공해 내놓아 좋은 반응을 얻고 있다. 출판사(HB Press)와 지속적인 협업이 이런 결과에 상당히 큰 영향을 미치리라는 점 또한 이 바닥에서 일해 본 사람으로서 모를 수가 없다.